以下文章来源于鲤鱼的武备志 河南配资公司,作者天空飞过一条鲤鱼

随着第一代防空导弹S-25和S-75投入使用,传统的中高空轰炸行动已经变的危机四伏,这迫使敌人改变进攻策略:从中高空转向中低空甚至是超低空,这已经超过了导弹的最低拦截高度

同时S-75使用的液体燃料具有强腐蚀性和物理毒性,野外条件下的储存、运输都存在风险,导弹本身作为一次性使用的装备,它的燃料储罐在设计上并未考虑长时间存储这种强腐蚀性的燃料,通常只在发射前三小时加注燃料,对于没有发射出去的导弹,还要对燃料储罐重新洗消、中和,这一系列繁复的操作让整套发射作业流程变的漫长,对于多批次、多方向、高烈度的空袭缺乏应对能力

1955年秋,考虑到S-75的某些缺点是无法靠技术改良解决的,还需要同时研发一款适合于中低空、使用固体燃料的防空导弹,两者在射程上互相衔接,互为补充

1956年3月19日,部长会议表决通过了366-255号命令,任命亚历山大·安德烈耶维奇·拉斯普列京全权领导新型防空导弹系统的研制工作,他之前主持了S-75的研发工作,没人比他更清楚这套系统存在的弱点

Aleksander Andreevich Raspletin,1908年8月25日出生于雅罗斯拉夫尔州雷宾斯克市,1967年3月8日卒于莫斯科,主持了S-25、S-75、S-125和S-200的研发工作,他是在任上去世的,走的很突然,以至于部长会议对此毫无准备,都没来得及拟定下一位继任者,经过四轮磋商和不同部门间的推诿扯皮以后,最终决定由他的学生:鲍里斯·瓦西里耶维奇·邦金接替其职位

Boris Vasilyevich bunkin,1922年7月16日~2007年5月22日,出生于莫斯科,1968年4月接替因病去世的拉斯普列京,成为KB-1设计局总师,主持设计了S-300和S-400

关于设计单位的简单介绍:

设计局标志:

组建于1950年8月,最初是由内务人民委员部领导的1号特别设计局,缩写SB-1,贝利亚在斗争中失势以后,该设计局转隶无线电工业部领导,更名为KB-1设计局,主营业务是研制防空雷达

随着美苏冷战的大幕拉开,单纯用于预警的防空雷达已经不能满足需求,二战后的飞机飞的更高,速度更快,已经超出了传统高射炮的拦截能力,防空理论开始从高炮向防空导弹的方向过渡,这时候的雷达不仅要求能探测到目标,还要求能稳定跟踪和引导防空导弹,雷达从过去可以脱离高炮单独使用的独立个体,变成了与防空导弹紧密嵌合的体系化工程,然后KB-1的任务性质也跟着做出了改变,从研制防空雷达变更为研制成套的防空导弹系统,1955年更名为"金刚石"中央设计局

苏联解体后,原本的国防工业四散在15个加盟共和国境内,没有一个共和国掌握了完整产业链,为了摆脱对其他加盟国的零部件进口依赖,俄罗斯一方面对抓紧淘汰老旧型号防空导弹,另外一方面对自己境内资产进行合并重组,把所有与防空相关联的上下游企业全部打包,建立了"金刚石-安泰"防空系统公司,一则在对外出口时可以保持步调一致,提高议价权;二来可以实现垄断经营,利出一孔,避免了个别企业与其他国家私下达成有损于俄罗斯国家利益的交易

简单的背景介绍就到这

对新型号防空导弹系统的指标要求如下:能够拦截飞行速度420米/每秒、飞行高度100~5000米、距离12公里的空中目标;包含两个发射通道和一个目标通道,可以同时齐射两枚导弹攻击一个目标,项目代号S-125,起名"Нева",得名于俄罗斯境内一条名叫"涅瓦"的淡水河流,起于拉多加湖,出口在芬兰湾

研发过程中大量借用了已经在S-75上经过验证的成熟设计,包含雷达、技术保障、指挥和通信以及运输车辆在内,全部采用模块化设计,具备战略机动的能力,可以经由铁路、公路、水路和空运部署,整套系统从行军途中转换至作战状态耗时120分钟;从战斗转换为行军状态耗时100分钟

基于S-75在越南战场的使用经验,"扇歌"雷达的自动化程度低,无法应对多波次的连续空袭,因此还为新导弹设计了一套名为APP-125的自动化截击系统,在高强度重复作业时,可以代替人力监管雷达数据,确定目标进入导弹杀伤包线范围内就自动发射导弹,不过由于60年代自动化水平的局限,拉斯普列京本人也不敢赌这套系统能毫无纰漏的可靠工作,所以最后雷达系统仍然以人工操作作为主要工作方式

雷达:

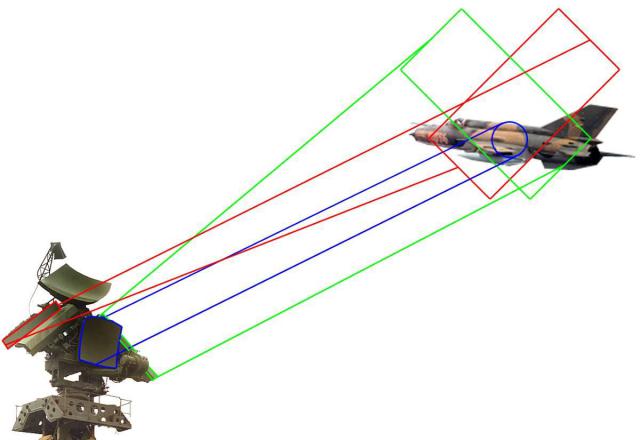

使用的火控雷达被称为SNR-125,为了降低地面杂波的影响,雷达的方位角和俯仰角天线被刻意设计成了45°的倾斜外观,视觉上看起来是左歪右斜的八字形,工作波长3~3.75厘米,最远探测距离80公里,这两个天线是宽波束天线,用于获知目标的概略信息,两者发射的波束呈X形相交,交点就是目标的所在位置

顶部的菱形天线用于向导弹传递无线电指令,下方的方块形天线是窄波束照明雷达,在宽波束天线成功捕捉到目标后,它将发射一束波束宽度仅为1°的照明波束,以目标回波为中心做圆周扫描,实时更新目标的距离和速度变化率,随时间轴变化而调整弹目交汇点,为了提高抗干扰能力,雷达还有一台9Sh33电视摄像机作为备用光学通道

导弹:

导弹的设计工作由彼得·德米特里耶维奇·格鲁申领导的第二实验设计局负责,这家设计局后来更名为"火炬"机械制造设计局,先后设计了三款导弹:分别被命名为V-625、V-600和V-601,其中V-625用于地面遥测和发射试验,V-600P和V-601分别于1961年和1964年实际装备部队

1956年12月,格鲁申领导的OKB-2设计局开始研发配套的防空导弹,最初的构想是以V-750为基础设计一款两级固体推进的防空导弹,发射质量700~750公斤,战斗部重量45公斤,抗过载能力10~12个G,射击斜距12公里

飞行试验于1958年5月14日在卡普斯京亚尔航天发射场进行,第一枚遥测弹以64°角发射,没有遇到问题,5月17日,第二枚遥测弹在发射升空的第三秒爆炸,事后查明是稳定翼的焊接质量有问题,撕裂了弹体外壳导致燃料泄露引起的爆炸,在7月4日进行的第四次发射中,稳定翼再次撕裂弹体导致爆炸,1959年1月21日的发射则引发了一场严重事故,导弹未能离开发射架,助推段直接在地面爆炸,事故导致两名调试发射架的工作人员当场丧生,V-625的后续工作因此被叫停

V-600的研发工作始于1956年8月17日,原本是作为舰空导弹设计的,但因为V-625中道崩殂,被迫上岸营业,由于海军和陆军对导弹的性能要求不同,上岸以后的V-600被迫修改了原来的技战术指标

经过修订的新参数如下:最小射程6公里,最大射程12公里,射高1万米

相比于V-625,V-600的开发过程顺风顺水,1957年全部图纸设计完成,1958年4月25日,在卡普斯京亚尔进行了第一次发射试验,至当年7月18日,累计进行了9次发射试验

后续的发射试验被转移到海军的ZIF-101发射架上进行,截止到1958年12月17日为止,一共进行了19次发射实验,

1959年7月12日,时任苏共领导人赫鲁晓夫签署了735-388号文件,正式批准将新导弹投入车间生产,导弹在82号工厂量产,装备地面部队的型号被称为V-600P,多出来的P表示国土防空军,而海军型号仍沿用V-600的旧名称,

整枚导弹的总长度5.885米,全部发射质量912公斤,只能攻击飞行速度不超过560米/每秒的空中目标

1961年6月21日被批准装备部队

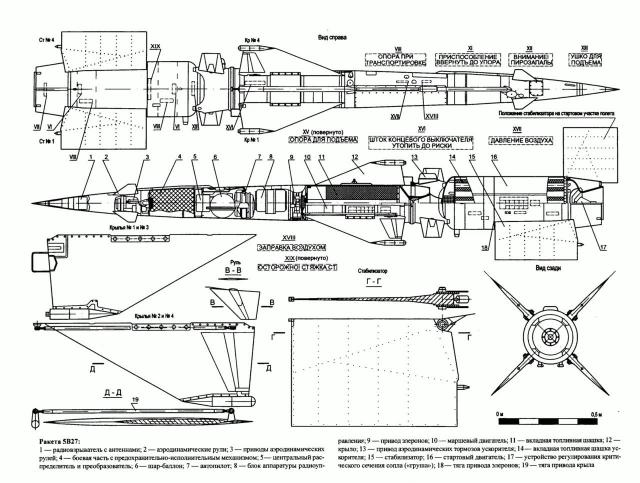

导弹的剖面结构如下:

图中数字对应:

1:近炸引信发射天线

2:5E15近炸引信

3:舵机

4:战斗部

5:近炸引信接收天线

6:信号放大器

7:涡轮发电机

8:UR-20无线电指令接收天线

9:球形气压储罐,压力300Bar

10:APS-600 5A22 自动驾驶仪

11:尾舵控制机构

12:联动杆,用于控制尾部舵机

13:固体推进剂

14:级间分离器

15:继电器盒,用于控制一二级分离

16:方向安定面

17:PRD-36助推段

18:稳定翼,

V-601:

V-601的开发工作始于1962年6月29日第660-270号文件,致力于改进V-600导弹的性能,并扩展导弹的杀伤包线

射高从1万米扩展到1.8万米,最大射程延长到25公里,最小射程降低至2公里,全部发射质量增加至952公斤,可以和700米/每秒的空中目标交战,导弹全长5.948米,

1962年8月15日至12月28日进行了测试,一共进行了28次发射,其中有六次是实装了战斗部的,击落两架米格-15M靶机和两架米格-17,随后进行了低温试验,在零下20~25℃的环境中发现部分导弹无法正常点火,后续的测试进度因此延后;在-30℃时,有五台发动机完全无法工作;温度进一步降低至-45℃时,有17台发动机无法工作

出了点幺蛾子,为了解决发动机在低温环境下无法点火的问题,1963年1月30日作出决定,将最终的验收期限向后推迟至1964年3月

1964年5月29日,最高苏维埃表决通过了479-199号决议,导弹最终通过了装备验收测试,得到批量生产的命令

新的V-601导弹在基洛夫第32号工厂和列宁格勒272号工厂批量生产

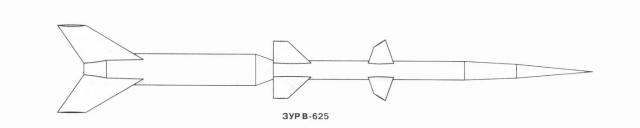

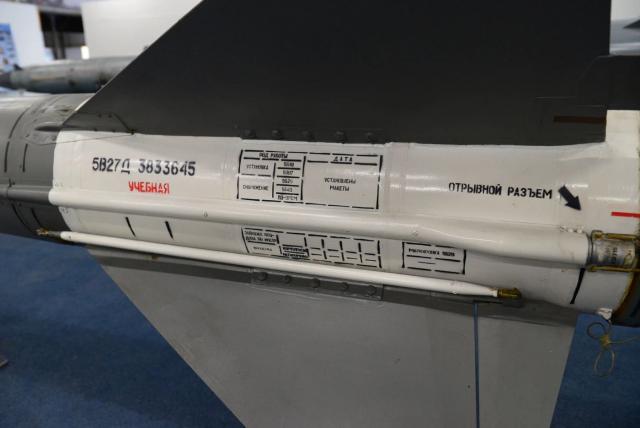

导弹实物如下:

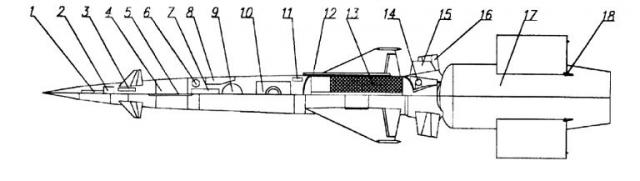

采用了两级分段式设计,从弹体尾部向前数,第一级是助推段,第二级才是导弹本身,和S-75一样,助推段在燃尽以后会从导弹尾部脱落

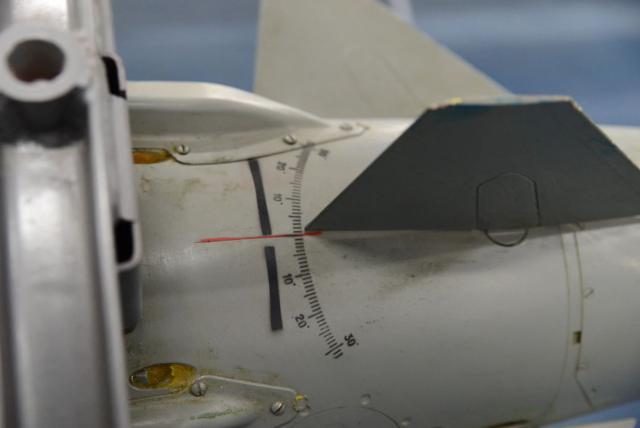

位于导弹最前方的四片小翼是空气动力舵,最大偏转范围±30°,用于改变导弹飞行方向

这一级使用的固体推进剂被称为NM-4Sh,总质量125公斤,净推力3吨,持续工作20秒,弹体最大直径379mm,从后向前逐步收缩为一个尖锥形

V-601为了扩展射程,将引擎的固体推进剂牌号更换为301-K,总质量151公斤,净推力上涨至5吨,持续工作22秒

中间白色的部分是战斗部,V-600实装的战斗部被称为5B15,总质量60公斤,其中装药33公斤,装药是三硝基甲苯和六偏硅酸钠的混合物,硅酸钠在其中起到黏合剂的作用,不参与燃烧和爆炸反应,爆炸后会产生3570个破片,每个破片质量在5.4克左右

V-601实装的战斗部被称为5B18,总质量72公斤,装药51公斤,爆炸后产生4500个碎片,每个碎片质量在4.72~4.79克左右

位于战斗部后方的灰色部分是仪器设备舱,里面包含涡轮发电机、空气储罐和其他必须设备,在弹体侧面有一个标有黑色箭头的接口,用于向弹体内部的球形空气储罐填入压缩空气,最低应维持在150公斤/每平方厘米,正常压力200公斤/每平方厘米,这个球形储罐用来驱动舵机以及涡轮发电机,给导弹供应基本电力需求,并让舵机依据指令做出相应动作

后面四片较大的尾翼起到方向安定面的作用,后缘带有可偏转的舵面,用来抑制导弹滚转和偏航,尾部舵机上有一根联动杆,联动杆的前端连接一个可旋转枢轴,枢轴旋转带动联动杆向前运动,后方的舵面在联动杆的牵拉下发生偏转,根据导弹的飞行姿态不同而做出不同程度的响应

位于导弹尾端的是一截可抛弃的助推段,这一级助推段使用的固体发动机被称为PRD-36,内部装填的推进剂被称为NMF-3K,由14根空心柱状火药构成,总质量280公斤,净推力30吨,持续工作4秒;助推段最大直径552mm

助推段未脱离的情况下,由于提供的方向安定能力过于富余,导弹无法转弯,助推段的稳定翼平时会向前翻折90°以减少翼展,避免擦碰到地面,发射时则会向后翻转90°,展开后翼展1135mm,表面积0.256平方米

UNK方舱:

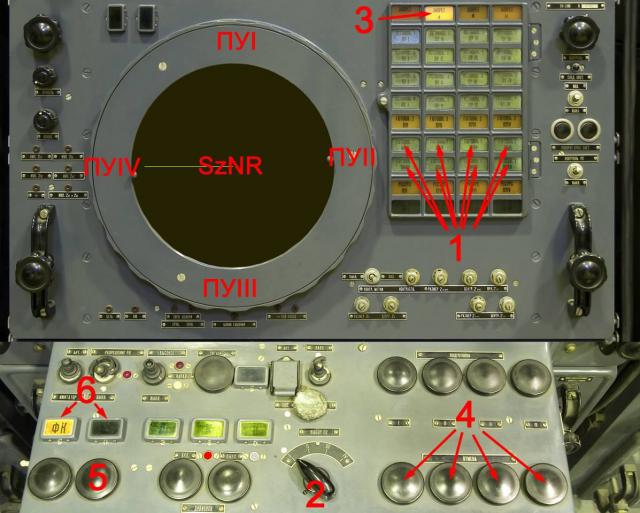

雷达探测到的目标信息,通过有线电缆被汇集到这个方舱中统一处理,直译为"制导控制方舱",内部布局如下:

从左到右:手动跟踪控制台、自动跟踪控制台、发射控制台、空情管理控制台,旁边那个白色的是S-300使用的操作控制台

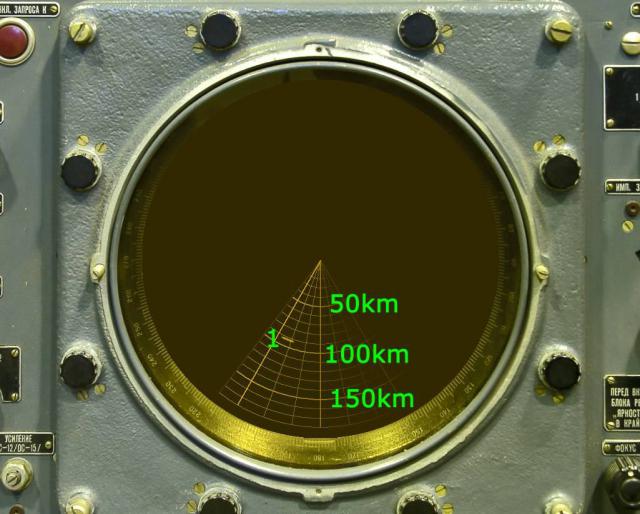

空情管理控制台用于接收来自P-15预警雷达的信息,该雷达会粗略指示目标的距离和方位角信息,辅助SNR-125指向威胁来袭方向,正常工作时显示的信息如下:

目标回波显示为数字1,三段明显加粗的弧线以50公里的间隔递增,细线以10公里递增,还有一个距离切换开关,有90公里、180公里和360公里三个档位可供切换选择,目标回波1大致位于方位角203°,距离90±2公里的位置

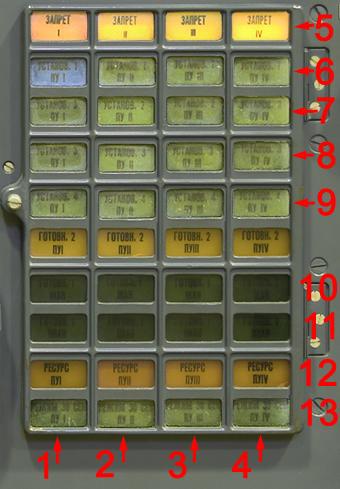

发射控制台:

这个控制台负责控制雷达天线在水平方位上的指向和导弹发射任务,圆形的PPI显示器实时显示目标的方位数据,根据空情管理控制台获得的目标数据,雷达天线可以指向威胁来袭方位,旁边有四列指示灯,分别对应东南西北四部导弹发射架,这四列指示灯分别指示了四部发射架对应的工作状态

纵列的数字1、2、3、4分别对应四部发射架,指示灯用的是罗马数字I、II、III、IV来表示数字

横排数字5,ЗАПРЕТ,发射禁止,表明发射架上无弹或发射架指向SNR-125雷达,为了防止击中雷达而被禁止发射

数字6~9,УСТАНОВ.ПУ,发射架上有弹指示

数字10,ГОТОВН. IКАН,发射通道一准备就绪

数字11,ГОТОВН. IIКАН,发射通道二准备就绪

数字12,РЕСУРС ПУ,第三、四枚导弹完成发射前准备

数字13,РЕЖИМ 30 СЕК ПУ,发射前30秒准备

发射架以雷达为圆心,彼此呈90°直角布置,随动于雷达指向,因此雷达每旋转90°,必然会有一部发射架刚好指向雷达本身

数字1是发射通道准备就绪指示灯,数字2用于循环切换四部发射架,数字3表示当前2号发射架处于禁止发射状态,SzNR表示位于中央的雷达,此时指向正西方,位于雷达后方的2号发射架正好指向雷达的视线方向,因此被禁止发射,数字4是装填指示,如果发射架上没有待发弹,可以用这个按钮指示相关人员装填新导弹,四个圆形按钮对应四联装发射架的四个发射悬臂,数字4上方的按钮是导弹发射准备,按下对应按钮,可以激活对应悬臂上的导弹,发射前30秒准备,数字6是两个指示灯,其中ФК表示演习,ВР表示实战,下面有两个圆形按钮分别用于点亮这两个指示灯,按下数字5点亮实战状态指示灯,

数字1所示的开关是齐射/单发切换按钮,向上拨动表示齐射,由于在设计上采用了两个发射通道的设计,可以对一个目标发射两枚导弹,彼此发射间隔5秒,向下拨动表示单发射击,一次仅发射一枚

自动跟踪控制台:

雷达天线指向正确方向,捕获目标回波以后,这个控制台的任务是测定目标相对于天线的俯仰角和距离参数,

通过俯仰角可获知目标的高度参数,而对返回脉冲进行计数则可以获得目标相对于雷达的运动速度和距离信息,这些信息会显示在下面三块仪表上:

三块表从左到右分别对应:目标速度、目标距离和目标高度

最醒目的位置是左右两块雷达显示屏,屏幕上带有刻度,其中右侧显示器用于显示2.5~80公里内的距离信息,左侧显示器用来显示雷达的俯仰角信息,目标回波在显示器上会投射为一个亮斑,通过调节俯仰手轮、距离手轮,将十字线压在目标上,即可实现对目标的自动跟踪,雷达屏幕工作时的示意图如下:

手动跟踪控制台:

当雷达受到电子对抗措施的干扰和压制时,只能借助人工手段分拣出目标,这个战位有上下两个屏幕,上方是一个电视屏幕,与9Sh33摄像机,但只能在昼间使用,夜间只能通过下方的雷达屏幕分拣目标

根据干扰策略的不同,大致分为"距离门拖引"和"速度门拖引"两种,前者会发回错误的距离信息,后者则会发回虚假的速度信息,自动工况下,导弹依据模糊的目标信息,会在错误的预判交汇点上与实际并不存在的目标交战,

所以为了避免自动工况下被对方的电子对抗手段所欺骗,还有一套手动工况作为备份措施

手动模式下,导弹不以目标回波为依据来计算交汇点,而是经由手动引导,在指定的距离和高度上被引爆,这种制导方式也被称为"盲射",但极度依赖发射班组的经验,由于目标的速度和距离信息都是假的,所以目标实际位置全靠推测,能成功击落目标需要满足两个大前提:一是目标始终沿着一条已知的固定航路飞行,不采取任何防御规避动作;二是目标的雷达告警设备不完善,没有对防空雷达的照射做出反应

盲射击落敌机的最大战果出现在南联盟内战期间,因为科索沃问题,多国部队对塞尔维亚展开了持续78天的空袭行动,行动代号"联盟力量",行动持续时间为1999年3月24日~1999年6月10日

1999年3月27日19点整,四架F-117从意大利阿维亚诺空军基地起飞,其中一架机身编号82-0206的F-117,在飞行员戴尔·帕特里克·泽尔科驾驶下直扑南联盟首都贝尔格莱德

Derrell Patrick Zelko,无线电呼号VEGA-31

20点40分,承担对空监视任务的P-15雷达在30公里的位置上首次捕获到目标回波,SNR-125雷达开机照射,但F-117的吸波涂层和多面体外形成功散射吸收了雷达波,导致火控雷达迟迟不能捕捉到目标信号,由于忌惮联军的反辐射导弹,雷达被迫关机

21点20分,火控雷达再次冒险开机试图捕捉目标回波,但仍未成功,此时根据P-15的空情数据推测,目标可能距离发射阵地13公里,飞行高度8000米,由于火控雷达无法接收到足够强度的目标回波,不能自动引导导弹,射手被迫采用手动模式,以盲射的方式齐射了两枚导弹,第一枚错过目标,但第二枚导弹在距离目标9米的位置被引爆,这枚近失弹直接撕裂了左侧机身,导致飞行员被迫弃机跳伞,

击落他的是南联盟第250防空导弹旅第三营的S-125,这个旅的徽章样式如下:

第250防空导弹旅臂章

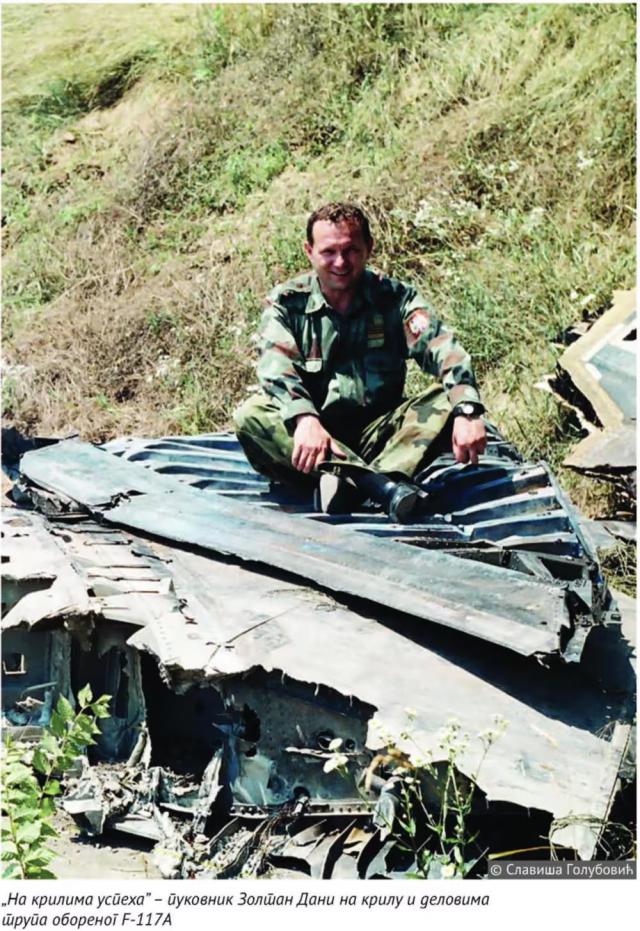

时任值班军官佐尔坦·达尼,被击落的F-117残骸后来在一处农田被发现

Zoltan Dani

佐尔坦·达尼和被击落的F-117残骸合影

击落F-117的爆炸性新闻很快传遍全世界,但250旅3营的战果可不止这一架F-117,还有一架执行防空压制任务的F-16C Blk40在5月2日夜间被击落,被击落的这架F-16来自31战斗机联队第555中队,驻地阿维亚诺

垂尾的AV表示驻地阿维亚诺,555 FS是555 Fighter Squad,这是该中队的中队长座机,机身编号88-0550,

现任美国空军参谋长,空军上将David L Goldfein,时任555中队中队长

打飞机仙人佐尔坦·达尼和被击落的88-0550号F-16垂尾残骸、气泡式座舱盖合影,

发射架:

负责研制发射架的单位是列宁格勒第34号中央研究所,缩写TsKB-34,一共开发了两套陆用发射架和一套舰用发射架,分别被命名为SM-78A、SM-106和ZIF-101

SM-78A:

双联装发射架,也被称为5P71发射架,前景中是S-75使用的SM-90发射架,背景是S-200使用的5P72发射架

SM-106:

四联装发射架,也被称为5P73发射架,1973年装备部队,并排四个悬臂

ZIF-101双悬臂发射架,主要装备于61型"卡辛"级驱逐舰,这个双悬臂发射架的下方有左右各两个鼓型弹仓,每个弹仓有8枚待发弹,共备弹16枚,其中一枚是没有实装战斗部的训练弹,重新装填一发导弹耗时50秒,

装填作业:

为了保证持续作战能力,除了发射架上的待发弹,还有专门的卡车负责发射后的再装填任务

被称为PR-14A运输/装填车,每辆车可携带两枚导弹,野战条件下重新装填一枚新导弹耗时45秒

预警雷达:

配套的预警雷达被称为P-15,分米波早期预警雷达,承担广域的空情监视任务,受到地球曲率的影响,雷达的探测距离跟目标的飞行高度正相关,对于飞行高度在300米~6000米的目标,最远探测距离150公里;如果目标的飞行高度超过一万米,最远探测距离250公里,但它只能探测目标的方位和距离数据,没有高度数据,所以还需要搭配测高雷达使用

测高雷达:

P-15属于两坐标雷达,仅能获得目标的距离和方位数据,无法获知目标的高度信息,而导弹的最大射高被限制在18000米,所以还需要专门布置一台被称为PRV-11的测高雷达用来采集目标的飞行高度数据,以免出现"用一万米的导弹去打击两万米的飞机",对于明显超出自己射高的飞机可以直接放行

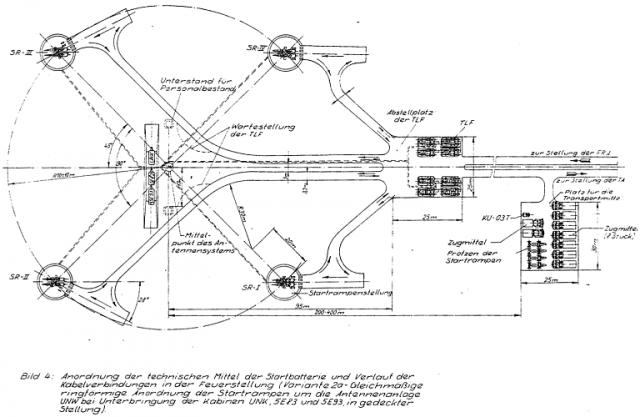

阵地布局:

S-125的阵地布局基本承袭了S-75,每一个发射阵地等同于一个陆军营级单位,制导雷达站部署于阵地中央,在雷达阵地的前方是一条经过土工作业,故意凹陷下去的掩蔽壕,这条掩蔽壕可以降低炮击和破片伤害,同时也避免遮挡后方雷达的视线方向,这其中容纳了UNK方舱、运输雷达用的拖车和一辆供电车,组成一套最基本的预警、指挥和发射控制单元

发射架以雷达站为圆心呈环形分布,最多支持四部四联装发射架、16枚待命发射的导弹,四部发射架呈十字形布置,发射架的后方是再装填区,这里停靠了八辆PR-14A运输/装填车,左右各四,每辆车携带两枚待发弹,当全部四部发射架打光导弹以后,还可以重新装填一轮,延长整套系统的持续作战能力,装填车后面是技术支持/保障区域,这里包含两辆供电车、PRV-11测高雷达、P-15预警雷达,用于调试导弹故障的测试车、散装零件状态的导弹和一个导弹组装帐篷,几个小时的短期驻扎通常不使用帐篷,但如果是长时间驻扎在一个地方就需要用到帐篷

测高雷达和预警雷达的阵地需要另行布置河南配资公司,通常远离发射阵地,以防止被对面的一轮火力急袭全部带走

广源优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。